九龍水塘界石

九龍水塘是新界的第一座水塘,於1901至1910年間興建。鄰近的石梨貝水塘、九龍接收水塘及九龍副水塘相繼於1925年、1926年及1931年建成。

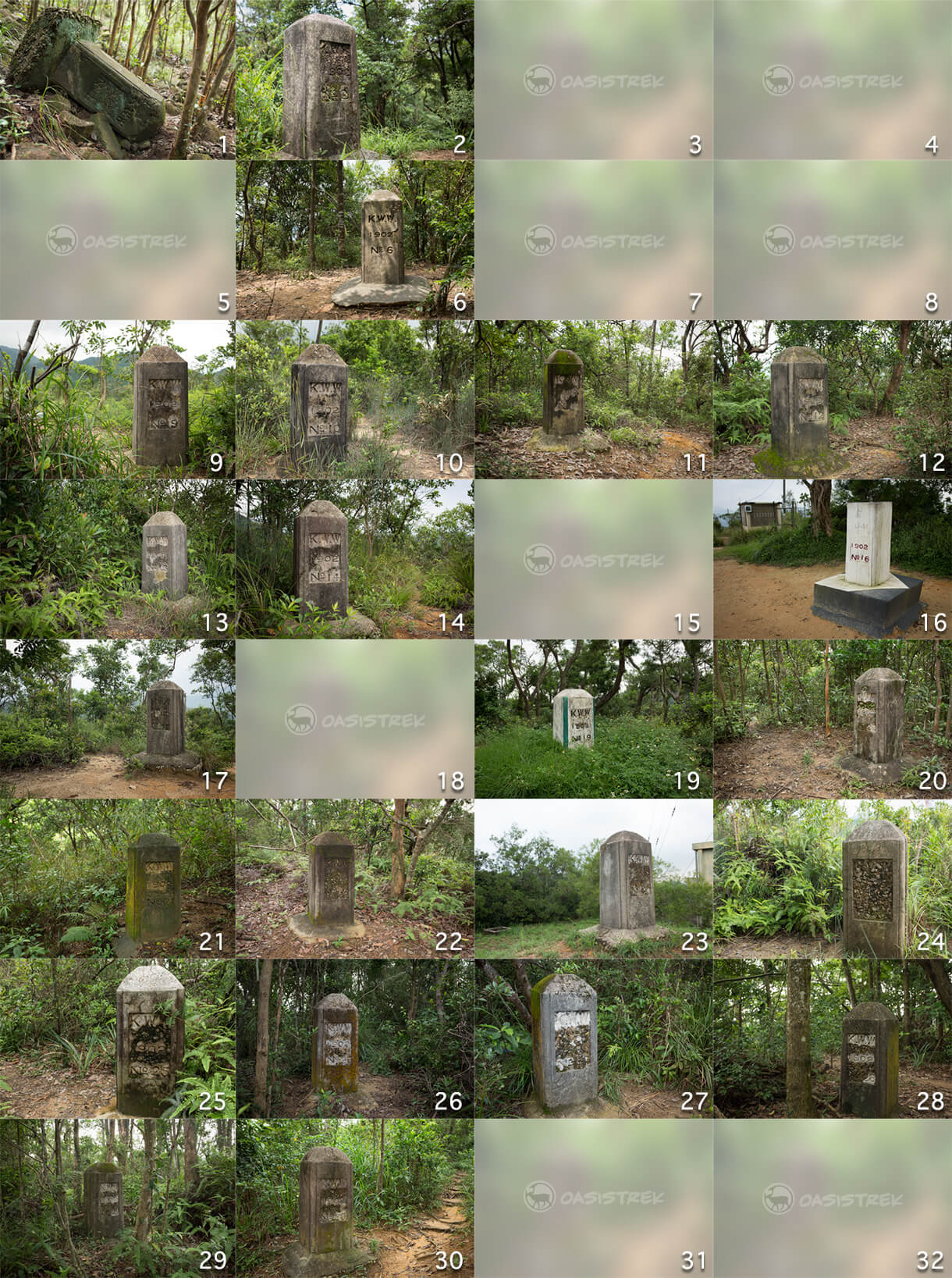

據〈Report of the Director of Public Works, for the Year 1902〉文件顯示,當局在築建水塘時在其周圍豎立了界石。這些界石建於1902年,目的是劃定水塘的集水區和長沙灣對上的取水口的範圍。另據1911年工務局的文件顯示,界石共有32座。

九龍水塘界石以水泥建造,呈四方柱形,頂部近錐形,高約一米。其側面刻有「K.W.W. 1902 No. X」字樣,當中的K.W.W.代表Kowloon Water Works,並按次序編號,大部分界石刻字的一側面向集水區外;其中7號界石兩面均有刻字。

2010年水務署曾為此進行實地勘查,並記錄了部分界石位置,其後也有市民發現部分界石。直至現時為止,共記錄到25座界石:1號和2號位於畢架山;6號和7號位於琵琶山;餘下的位於九龍水塘及石梨貝水塘及金山一帶。其中1號界石已經倒塌;15號原位於金山發射站範圍內,惟相信在2008年因擴建工程被移除;而3、4、5、18、31及32號界石仍未被發現。

| 天馬苑 | 九龍坳 | 畢架山 | 琵琶山 | 石梨貝水塘 | 金山 | 金山路 | 大埔公路 | |||||||

| | | 30 min | | | 30 min | | | 40 min | | | 1 hr 10 min | | | 2 hr 10 min | | | ||||

[請留意此路線並不會探遊於2022年發現的7號和8號界石。]

在天馬苑金竹里對面的梯級起步,經涼亭後方的乾隆古道上走至九龍坳的回歸亭。左轉沿麥理浩徑第五段走至畢架山。沿龍欣道下行,先探左方的土脊上的2號界石,再前行不久,在車道右方林中山找到1號界石。續沿龍欣道下行,經麥理浩徑第五段接上鷹巢山自然教育徑,一直下走至琵琶山路附近,從左方捷徑上走至琵琶山路,走至琵琶山,在配水庫後方訪6號界石。

沿路折返下行,橫過大埔公路後接上金山路。在水塘主壩北端的涼亭左轉進入金山樹木研習徑,再從右方隱蔽小徑急升尋覓9號界石。其後在分岔口右轉接回石梨背水塘緩跑徑。沿徑右走一段,從左方橫過引水道,離徑右走到10號界石,及後接回緩跑徑再走一後,從右方覓徑急升至 11號界石,沿稍明顯山徑抵達12號界石。

沿山徑前行將會接上引水道(難以越過),前行少許從在從左方廢棄的郊遊點覓徑左轉上山,先沿山腰左走,接上稍稍清晰的山徑後右轉先後抵達13號及14號界石。沿徑上攀,經過發射站後,走抵金山山頂的16號界石。

沿主徑下走,覓徑右折進林,再上攀尋找17號界石。沿路折返再下走至金山路。經過在金山家樂徑旁的涼亭,再經過晨運園地,從左方水泥梯級左轉上走至豎立於小花園中的19號界石。回頭下降,再接泥徑上走至20號界石。

循隱密小徑下走,經過山墳接回稍清晰小徑,而21號界石亦立於淺溪之旁。*此後由於我們偏離了原訂路線,需繞行隱蔽的荒徑再接上荒脊才找到22號界石(建議此段不要跟隨GPS路線,在此處向東北面覓小徑直登荒脊)。

其後沿徑繞過金山發射站走至車道,沿車道前行再從建築物左側水泥路上走至小土丘上的23號界石。由此北行,從右方急直鬆散的泥徑上走至至24號界石。前行一小段引水道後,沿梯級下走,及後再接上山徑,在分支處直走急升至至25號界石。其後沿徑南行,26至30號界石均在小路旁邊,最後便可接回衛奕信徑下走至大埔公路。

| 起點 | ||

| 小巴 72 號 | 又一城 - 宏景花園 (天馬苑金竹里下車) |

- |

| 小巴 73 號 | 又一城 - 慈雲山中心 (天馬苑金竹里下車) |

- |

| 終點 | ||

| 巴士 72 號 | 長沙灣 - 太和 (大埔道眺望處上車) |

- |

| 巴士 81 號 | 佐敦 - 禾輋 (大埔道眺望處上車) |

- |

九龍水塘設添水機及自動飲品售賣機。

- 沿鷹巢山自然教育徑可一直下走至大埔公路乘車離

- 在石梨背水塘可回走經金山路至大埔公路。

- 登上金山山頂前,左方有小徑通往至石籬石排街;此外金山另有清晰小徑通往金山路及大埔公路。

- 路線非常繁複,荒徑大多隱密難行,沿途極多分岔路口,迷路風險極高,遊者行前必須準備充足,並具備定向能力及行走小徑經驗。

- 建議待秋涼時節或在乾爽的天氣下行走。

- 建議在21號至22號界石之間的路段不要跟隨GPS記錄,在21號界石的位置向東北面覓小徑直登荒脊(詳見「路線」);(GPS記錄只作參考,唔好亂跟然後怨我啊~)。

- 金山發射站部分地段可能屬於私人範圍,禁止內進,請務必留意。

此線逐一探遊九龍水塘已知的23座百年界石,當中尚有未被發現者,更添趣味。注意這是一條概當繁複難走的路線,務必準備充足,切勿輕視。

素來沒有「kill 標」的習慣,但總覺九龍水塘界石相當特別。或者是年紀大了,對歷史特別感興趣。猶記得幾年前在琵琶山頂見過6號界石(姑且叫它做「6 號仔」吧),但當時也不在意。界石上標刻了1902這個年份,比維城界石的1903年還要早。

其實早於2007,有山友已在上山下海俱樂部的論壇上討論過這些界石。網上找尋到的所有資料,包括水務署的官方資料和講座分享,都聲稱界石共有30座。後來我再翻查政府的舊欄案,才發現原來當時共豎立了32座,而且花費$576去建造。於是隨即去信水務署告知有關資料。此外,水務署曾揣測英方豎立這些界石是為了「留後著」,因在《展拓香港界址專條》下新界始終有歸還的一天,但所指為何則語焉不詳。

不少訪遊界石的行程,都會由6號仔開始,因為1號跟2號仔位處畢架山(3、4、5號仍未被發現),跟其他位處九龍水塘一帶的界石仍有相當距離,如要同遊1號和2號,差不多要多走近5公里。但我比較貪心好玩,仍屬意一次過走訪所有已知界石。多得水務署和其他山友的詳盡資料,才能計劃好這條全程約16公里的路線,但後來才發現低估了它的難度。

這天邀得《風火山林》月刊主編同行。早上下了一場雨,令濕度上升;途中有好些路段並不清晰,有些則路面鬆散,急升急降的路段也是不少;再加上一度迷路,走到金山山頂(16號仔所在)時已頗感疲累。雖然餘下的路程不算太過迂迴,但走來也很吃力。幸好末段那幾座界石就立於路旁,最終也能夠順利完成。

目前尚有多幾座界石未被發現,但相信在山友的共同努力下,將來可望陸續填補這些空白。現時23座界石的狀況各有不同:1號仔雖已經倒塌,考慮到地勢和其重量,估計與原來位置也相去不遠;19號位處晨運園地,被髹上了奇怪的白色和綠色油漆;其餘的柱身的物料則出現了或多或少的剝落,刻字漸見模糊,甚至已不復見。最感可惜的大概是金山山頂那一座吧。對照其他界石,那一座的頂部明顯給削走,矮了一截,K.W.W.的刻字又被填平,整座界石又被塗上漆油,另外也被提上「金山」二字。

一如香港的其他界石,九龍水塘界石仍未獲古蹟辦評級。他日若有工程進行,負責人又不知就裡,說不定又再發生界石失蹤事件,只望水務署日後可密切監察其狀況,令所有界石得以好好保存。

- The Hong Kong Government:Report of the Director of Public Works, for the Year 1902。1903

- The Hong Kong Government:Report of the Director of Public Works 1910。1911

- The Industrial History of Hong Kong Group :Hong Kong Water Supply – Kowloon Reservoir。2019

- 水務署:〈我們都是水務柱〉。《點滴》(第108期)。2019

- 水務署:〈KWW 界石部門記錄〉。2010

- 長春社文化古蹟資源中心:〈戰前九龍水務設施發展及現況講座 part one〉。2015

- 行行企企路線:〈尋找九龍水塘界石〉。2020

- 方潤日記:〈戰前九龍水務設施發展及現況〉。2015

- 香港行跡:〈發現九龍水塘7號、8號界石〉。2022

- 香港行跡:〈已消失的15號九龍水塘界石〉。2022

[請留意此路線並不會探遊於2022年發現的7號和8號界石。]